僧侶とAIの共同作業が、お経を物語に変える夏②

この物語は臨済宗でお唱えする「白隠禅師坐禅和讃」の一節から東光寺(静岡市清水区横砂)の僧侶とAIが会話をしながらつむぎだした物語です。

心の氷を溶かすもの

森の中に、一頭の若いクマがいました。

彼の心の中には、いつも一つ、トゲトゲした氷のかたまりが居座っていました。

この氷のかたまりは、彼が飲み込んできた言葉によって作られたものです。

友達をささいなことで傷つけてしまった日に言えなかった「ごめんなさい」。

差し伸べられた優しさに、素直に返せなかった「ありがとう」。

言えなかった言葉たちは、その一つ一つが心の奥で凍りつき、積み重なっていたのでした。

その氷のかたまりは、彼の内側から静かに外の世界との間に壁を作っていきました。

誰かが「一緒に来ないか」と誘っても、氷のトゲがチクリと心を刺し、「どうせお前には無理だ」と冷たい声がささやく。

彼は「いや、いい」と首を振り、自ら一人でいることを選んでしまう。温かい輪から一歩引いた場所が、いつしか彼のいつもの居場所になっていったのです。

ある冬の日、森は深い雪に覆われました。

彼が一人、足跡のない雪の上を歩いていると、雪に埋もれて動けなくなっている一匹のウサギを見つけました。ウサギは小さく体を震わせ、このままでは危ないことがすぐに分かりました。

彼の心の中で、氷のかたまりがまたトゲを立ててささやきます。

「関わるな。面倒が増えるだけだ。」

その声は、いつも通りの正論のようで、逆らうのが難しく感じられました。

だがその日の熊は、震えるウサギの姿から目を離せなかったのです。その小さな絶望が、まるで自分自身の凍えきった心を映し出す鏡のように思えたのです。

彼は、初めて心の中の冷たい声に逆らい、ウサギのもとへ駆け寄ると、その凍える体を、大きな体で包み込んだのです。

「大丈夫だ。俺が温めてやる」

夢中でウサギを抱きしめていると、不思議な感覚が彼を包みました。

自分の体温が、一方的にウサギへ流れていくのではなく、失われていくはずの熱が、ウサギの小さな命を通して、より大きな温もりとなって自分に返ってくるような感覚です。

その温もりが、心の奥深く、決して溶けることはないと思っていた氷の中心に、届いたのです。

その瞬間、彼の心の氷が溶け始めました。

ふと、昔どこかで聞いた言葉が、頭の中にこだましました。

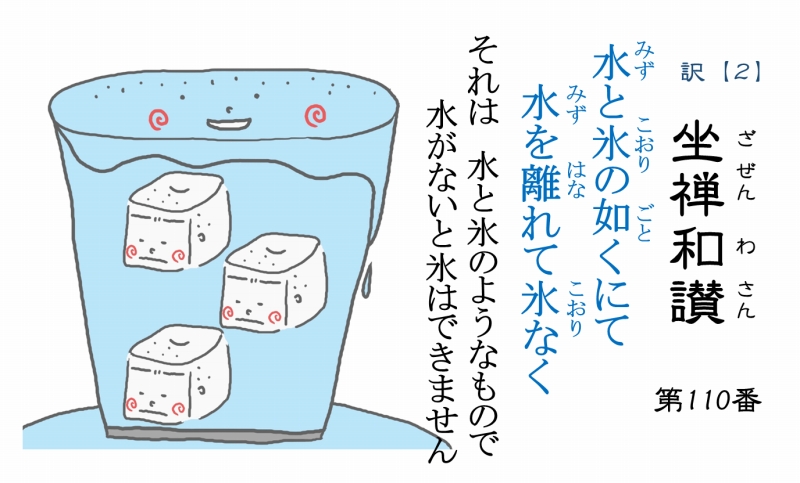

『水と氷の如くにて、水を離れて氷なく』

(そうだ…この冷たい氷も、もとは温かい水だったのかもしれない。この苦しみも、もとはただの自分の心だったんだ…)

やがて元気を取り戻したウサギは、彼の腕の中から顔を出し、か細いながらもはっきりとした声で

「ありがとう…、助かった」

と言ったのです。

その言葉が、まるで魔法のように彼の心に響き、まるで分厚いガラスのようだった氷に、初めてくっきりとヒビを入れたのです。

ウサギは深々と頭を下げ、雪の上を力強く跳ねて去っていきました。それを見送る彼の心は、奇妙なほどに軽く、穏やかでした。

帰り道、心配して探しに来た母親に

「まあ、こんな吹雪の中を…。お前を探していたのよ」

と言われたとき、いつもなら、彼はきっと黙って目を伏せていたでしょう。

しかし、彼の心にはもう、氷を溶かすだけの熱がありました。彼は、ずっと凍りついていた言葉を、ようやく解き放つことができた。

「母さん、いつも心配かけて、ごめん。…そして、ありがとう」

その言葉が彼の口から紡ぎ出された瞬間、心の中の氷のかたまりは、堰を切ったようにガラガラと音を立てて崩れ落ちました。

トゲだらけの氷がとけると、そこには自由で温かな水が残っています。それは、彼がずっと昔に忘れてしまっていた、本来の素直な心です。

もう、彼の心がトゲに刺されて痛むことはありません。

彼の心は、凍える誰かだけでなく、自分自身をも温めることができる澄んだ泉へと変わったのですから。