。.:*・゚☆新米和尚の仏教とお寺紹介、ときどき寺嫁☆.。.:*・゚のページにお越しいただき、ありがとうございます。東光寺寺嫁です!

今年は

布薩会(ふさつえ)を推しまくりたい!!

ということでがんばっているわけですが、なかなか魅力が伝わらない…

私の文筆力のなさ、アピール力のなさを痛感しているわけですが、それでもあがきまくっております!

そりゃ何回も

「布薩会いいよ!めっちゃいいよ!」

って言われても、得体のしれないものは恐怖でしかない。

うん、わかるよ。私だって、よくわからないイベントに誘われたら、作り笑いしてソッコー逃げますから~

なので、今回は布薩会のこと、余すことなく大☆紹☆介しちゃいますんで、お付き合いくださいませ!!

【目次】

〇 布薩をAIに説明させてみた

〇 布薩をマンガにしてみたら

〇 お釈迦さまの時代からあるんです

〇 具体的に布薩会の内容をみていこう!

〇 心のツルは放っておくと伸びちゃいますよ~!月に一度、刈り取ってみませんか?

〇 オマケ

布薩をAIに説明させてみた

と、意気込んで最初にしたことは、今までの資料をAIさんにぶっこんで、文章作成を依頼。

そしたら、出だしが

毎日、何となく心に引っかかることや、気づかないうちに自分を縛りつけている悩みはありませんか?まるで、心の周りに「ツル」が絡みついているような感覚…。そんな「心のツル」を断ち切り、スッキリと新しい自分と出会うための仏教の伝統的な行事、「布薩会(ふさつえ)」をご存知でしょうか?

布薩会は、謙虚な気持ちになるきっかけを与えてくれる、とても大切な時間なのです。

って。

怪しい宗教の勧誘みたいやん~~~~。でも、意外とけっこうありそうかも…。というのが個人的な感想。

実際、AIさんが書いてくれた通り、布薩会はお釈迦さまの時代から続いている伝統的な行事であることは間違いないのです!そして、それだけ続いているのにはちゃんと理由もある。必要性もある。

布薩をマンガにしてみたら

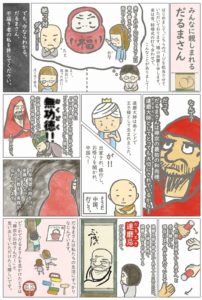

ということで、まずはこちらのミニマンガをご覧くださいませ。(鎌倉円覚寺さま発行季刊誌『円覚』 令和6年お盆号に掲載されたものです。)

全身にツタが絡みついてしまった男の子がいますね…

怒り、欲、愚痴…といった「煩悩」。細かく分けると108種類、なんて言われていますが、放っておくと、煩悩のツルはどんどん伸びて、気づけば身動きが取れなくなる。

もちろん本物のツルが絡みまくってるわけではないので、日々の生活はできるのですが、なんとなく心がスッキリしない。モヤモヤする。それは、私たちにも、この男の子のように、目に見えない煩悩のツルが絡みついているから、かもしれません。

この伸びたツルをばっさり、月1回、きれいにしていきましょ~

というのが推し推しの布薩会です!

お釈迦さまの時代からあるんです

でも、この「布薩」という言葉、あまり聞きなれないですよね。もともとは古代インドの言葉「ウポーサタ」が元になっているようで、「神々に近づく、近づいていく」という意味があるんですって。

さらに、ウポーサタ、という儀式もあったそうで、それが今の布薩会の元になっているようです。

実際、お釈迦様の時代にも修行をしているお坊さんたちが新月と満月の日など月2回集まって、

「今月の自分の修行はどうだったかな?」

「怠けてしまったときがあったなぁ」

「仲間に言ったあの言葉、もっといい言い方があったかもしれない…」

「一日の中でも振り返る時間を作ってみるのはどうだろうか。」

「よし!来月はもっと言葉に気をつけよう。」

なんて、みんなで話し合ったり、誓い合ったりする場だったんです。

定期的に仲間と一緒に、自分の行動をふりかえる点検日を大切にしていたんですね。

具体的に布薩会の内容をみていこう!

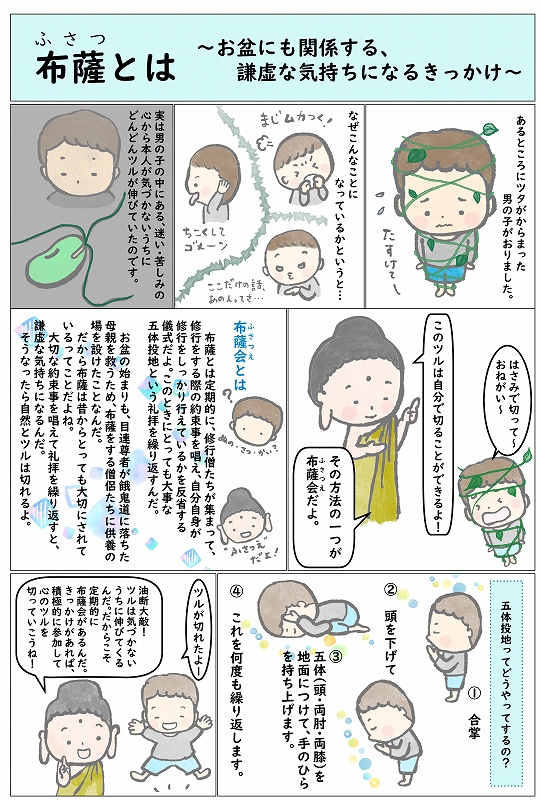

で、結局のところ、布薩会って何するの?というのが一番知りたいとこですよね~

参加者同士で話し合うの?

自分の失敗談とか話さなきゃなんないの?

それでモヤモヤとか消そうとしてんの?無理っしょ。

というわけではまったくございません~

1)お経をお唱えして、

2)五体投地して、

3)戒を確認して、

4)誓いの言葉をお唱えして、

5)3分瞑想

という、いたってシンプル!

怪しげなことは一切なし。順番に詳しくご説明しますので、ご安心くださいね。

1)般若心経をお唱えして、ご本尊薬師如来にご挨拶

般若心経をお唱えします。

ご本尊薬師如来さまに「今から布薩します!よろしくおねがいします!」という気持ちで!

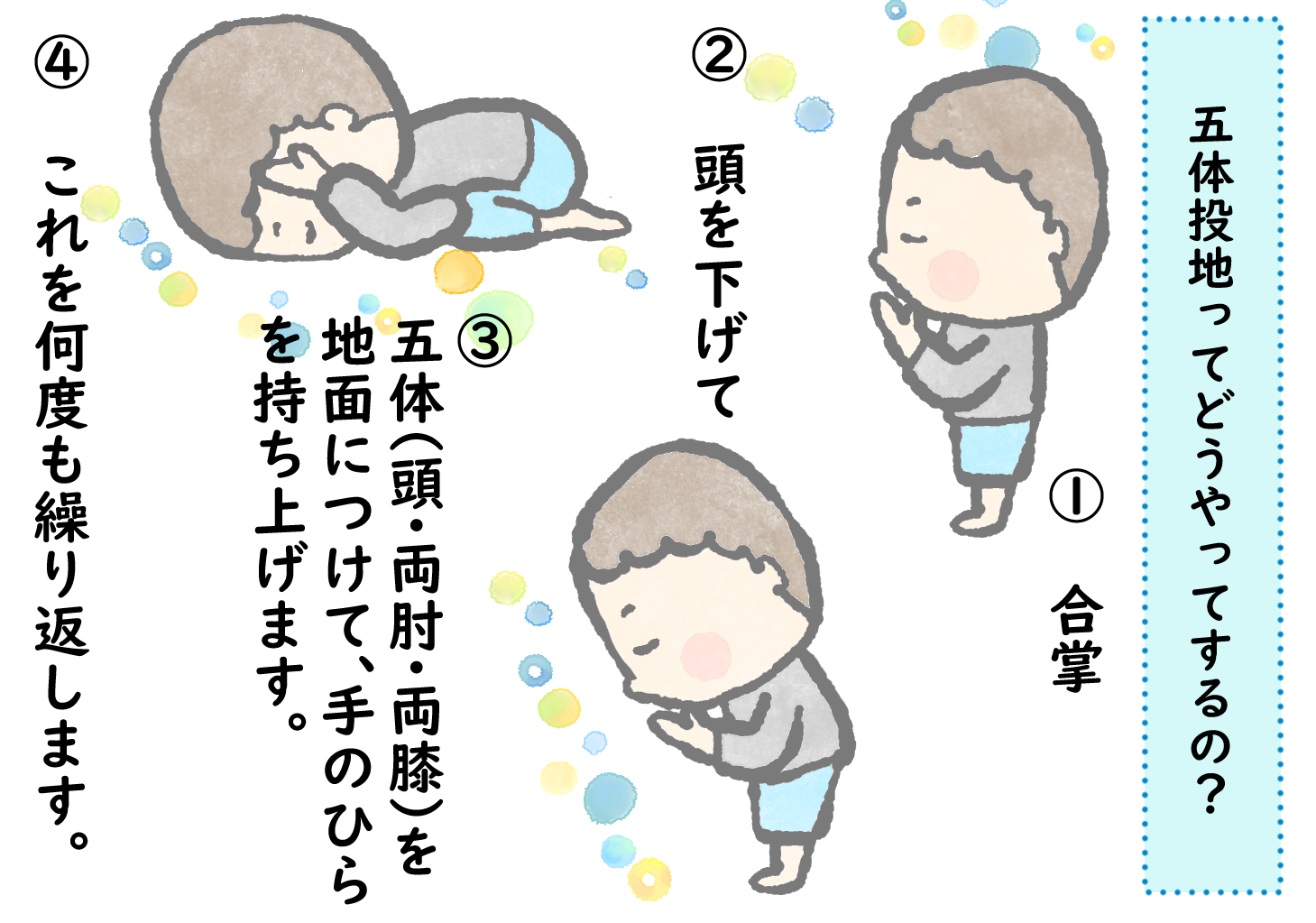

2)懺悔礼拝文・懺悔文・三帰依文をお唱えしながら五体投地

五体投地というのは、頭、両肘(ひじ)、両膝(ひざ)の五つを地面につけて、いわゆる土下座、のような姿勢なんですが、これが仏教徒にとって一番丁寧なお参りの仕方なんです。

自分の大事な頭よりも、相手の足元を高い位置に持っていく、という、最高の謙虚さを示しているんです!!!

実るほど、こうべを垂れる稲穂以上に~~~~

住職に五体投地してもらいました↓

お経は下の3つのお経をお唱えします。

・懺悔礼拝文(さんげらいはいもん):お釈迦さまから始まり、日本国内のすべての仏さま、過去現在未来にいたる仏さまのお名前をお唱えし、自分の過ち、煩悩が消えますように、と五体投地全部で14回、繰り返します。

・懺悔文(さんげもん):過ちというのは、結局全部自分から出てるもので、まずはそこを認めて謝ります。という内容の短いお経です。お唱えし終わった後、五体投地を1回します。

・三帰依文(さんきえもん):仏さまと、仏さまの教えと、その教えを学ぶすべての仲間を敬います。という内容の、これもまた短いお経。ここで五体投地3回。

3)戒を確認

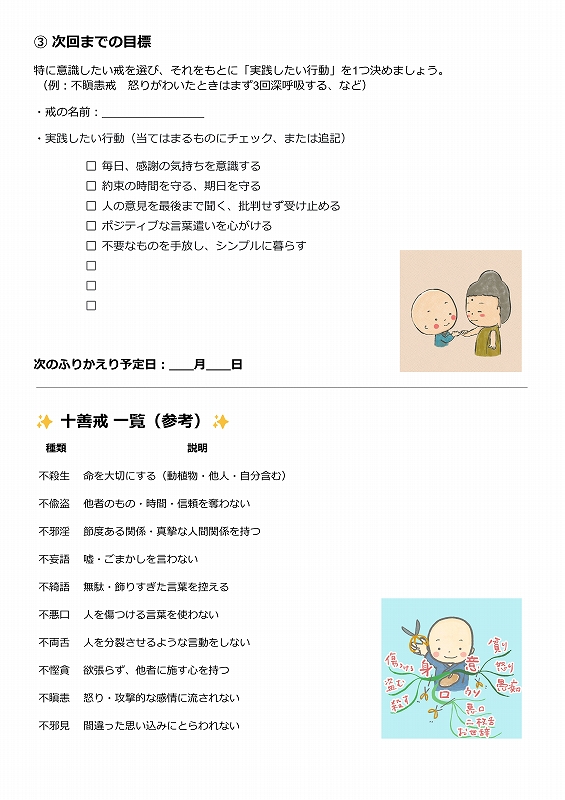

続いて、「戒(かい)」を確認するために、「三聚浄戒(さんじゅじょうかい)」と「十善戒(じゅうぜんかい)」をお唱えします。

仏教には、仏教徒として守っていこう、というルールがあり、それを「戒(かい)」と言うんです。

ルール、というと強制感がありますが、ツルがなるべく絡まないように生活するための良い習慣、と思ってもらうといいかもしれないです。

・三聚浄戒:松原泰道和尚さまはこれを

「小さいことでも少しでも悪い事は避け、よいことをし、人にはよくしてあげよう」

と、誰でもわかりやすい言葉にしてくださっているそうです。ありがとうございます~

・十善戒:悪いことを避ける、具体的な行動が十善戒。

殺さず、盗まず、…というものから、嘘をつかない、悪口を言わない、怒らない…などなど10項目。

できないよ~、と嘆く前に、こういういい習慣があるんだ、とまずは意識することから始めれば良いと思います!

4)誓いの言葉をお唱え

自分の悪い行動を認め、謝り、改めて「戒」を確認したら、次の1か月をよりよく過ごそう、という気持ちをこめて、「誓いの言葉」と「四弘誓願文(しぐせいがんもん)」をお唱えします。

ここで再び五体投地を4回。

ついでに言いますと、ここまでお唱えするものは、基本的には日本語に訳されている、漢字かな交じりの文。なので、意味を理解しながらお唱えできるようになっています!

5)3分瞑想

最後は静かに坐る時間を。

※1)~5)までの所要時間は20分ほどです。

さてさて、布薩会の中身は以上です!少しでも伝わってくれたら嬉しいのですが…

で、もう一押し!

この布薩会のすごいところは、ただお経を唱えるだけじゃない、ってところなんです!

- 五体投地を繰り返す、という体を動かすことに集中

- 振り返る行動が具体的

これって、坐禅や写経とはまた全然違う、布薩会ならではの大きな魅力なんです。

心のツルは放っておくと伸びちゃいますよ~!月に一度、刈り取ってみませんか?

油断すると本当にすぐに伸びてくるから困っちゃいますよね。だからこそ、布薩会のように定期的に自分を見つめ直す時間って、すごく大切なんです。

忙しい毎日の中で、なかなか自分とゆっくり向き合う時間って取れないもの。でも、月に一度だけでも布薩会に参加して、知らず知らずのうちに絡みついた「心のツル」をバッサリ刈り取ってみませんか?

東光寺布薩会は毎月8日 夜7時~

東光寺布薩会は毎月8日 夜7時~

東光寺布薩会は毎月8日 夜7時~

(ふふふ、こうして刷り込んでいくのだ~。なんてね。)

申込不要。思い立ったら、いつでも参加可能ですよ!

とにもかくにも、体も心も少しずつ軽くなって、だんだんと清々しい気持ちで毎日を過ごせるようになるといいですよね。

布薩会は、古くから伝わる私たちの心を整える智慧。この機会に、ぜひ布薩会の世界を体験して、新しい自分と出会ってみてくださいね!

それでは、

✼••┈┈お寺や仏教のことを身近に感じるためには まずは自分から┈┈••✼

がモットーの寺嫁日記でまたお会いしましょう♪

【おまけ】

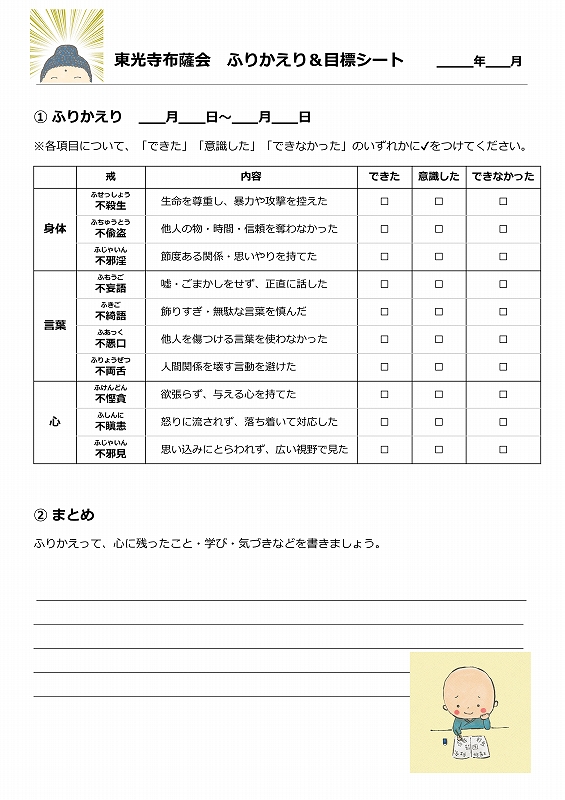

9月の布薩会で初めて導入した「東光寺布薩会 ふりかえり&目標シート」

書くことで、布薩会の効果をさらに高めちゃおう!っていう魂胆です。

その場で記入する時間も設けておりますし、お持ち帰りいただいてじっくり書いていただいてもいいです。

さらには、書かなくってもいいです!

試み中ですので、何かご意見あればぜひ♪